31 de marzo de 2025

B) La astronomía en México. Una historia internacional

La producción de conocimiento se hace en grupo y la astronomía no es la excepción. Para plantear una pregunta original es necesario estar al día respecto de los avances en todo el mundo; para realizar las observaciones se necesitan instrumentos de punta y especialistas de varias disciplinas y, para tener certeza de que los resultados son correctos, hace falta comunicarlos a la comunidad. A lo largo de la historia de la astronomía en México se han combinado todos estos factores. A continuación, mostramos algunos ejemplos de ello a través de los siglos XIX y XX.Los ingenieros geógrafos mexicanos tenían conocimientos básicos de astronomía que servía para su trabajo. Algunos de ellos, además, leían los libros y publicaciones periódicas de la disciplina y supieron del proyecto de muchos observatorios para observar el tránsito de Venus en 1874. Con apoyo del gobierno se nombró una comisión astronómica a cargo de Francisco Díaz Covarrubias que viajó a Japón. No sólo realizaron exitosamente las observaciones, sino que también conocieron a astrónomos de todo el mundo.

A su regreso informaron al gobierno que el siguiente tránsito podría ser observado desde México y buscaron la creación de un observatorio. En 1877 se fundó el Observatorio Astronómico Nacional (OAN), ubicado en el Castillo de Chapultepec y dirigido por el ingeniero Ángel Anguiano. En 1881 Anguiano emprendió un viaje a Europa con dos objetivos: conseguir los instrumentos necesarios para el nuevo observatorio y conocer otros observatorios y las formas de trabajar de los astrónomos europeos.

Poco después del tránsito de 1882, el observatorio se trasladó a Tacubaya, entonces en las afueras de la Ciudad de México. Ahí construyeron un observatorio inspirado en los que Anguiano conoció en Europa, no sólo por su distribución espacial, sino también por su organización.

Cuando los astrónomos del OAN comenzaron a utilizar la fotografía, aprovecharon los contactos de sus redes para pedir retroalimentación acerca de este trabajo. Gracias a estos intercambios fueron invitados a participar en el proyecto internacional más importante de la época: la elaboración de una carta o mapa de todo el cielo y la compilación de un catálogo de estrellas a partir de la fotografía.

Los inicios del siglo XX fueron difíciles para todo el país y el OAN no fue la excepción. Sin embargo, Joaquín Gallo, el director entonces, logró continuar los proyectos existentes e incluso iniciar algunos nuevos. En 1923 se registró un eclipse total de Sol que pudo ser observado en el norte de México. Gallo se unió a los astrónomos de todo el mundo interesados en estudiar este fenómeno, intercambiando información antes y después del suceso. Organizó una expedición mexicana y recibió otras estadounidenses y alemanas.

Gracias al impulso de Luis Enrique Erro y al apoyo y asesoría del Observatorio de Harvard, en 1942 se fundó un nuevo observatorio en nuestro país. Con el objetivo de practicar la astrofísica moderna se construyeron instalaciones en Tonantzintla, Puebla, se adquirió un novedoso telescopio cámara de Schmidt y se reclutó personal, incluyendo al astrónomo Guillermo Haro Barraza, quien, consciente de la importancia de formar profesionales, envió a un gran número de jóvenes al extranjero a estudiar astronomía, con lo que se fue formando un grupo importante. Hizo lo mismo con la óptica y pronto se conformó el primer laboratorio de óptica en el país. Ahí se pulieron los espejos del telescopio reflector que se instaló en otro nuevo observatorio, ahora al norte del país, en San Pedro Mártir, Baja California.

Erro pronto dejó el observatorio en manos de Haro, quien utilizó intensamente el nuevo telescopio. Aunque no hizo estudios formales de astronomía, aprendió el oficio en Harvard. Observó nebulosas y estrellas variables. Descubrió unos objetos hasta entonces desconocidos: pequeñas nebulosas brillantes en torno de estrellas de reciente formación. Aunque informó a los astrónomos Harlow Shapley y Rudolph Minkowski sobre su descubrimiento desde antes, George Herbig del Observatorio de Lick también los encontró y publicó el resultado primero. Eventualmente, para dar crédito a ambos, tales nebulosas fueron llamadas objetos Herbig-Haro (oHH).

Consciente de la importancia de formar profesionales, Haro envió a numerosos jóvenes al extranjero a estudiar astronomía, y se fue formando un grupo importante. Hizo lo mismo con la óptica y pronto se conformó el primer laboratorio de óptica en el país.

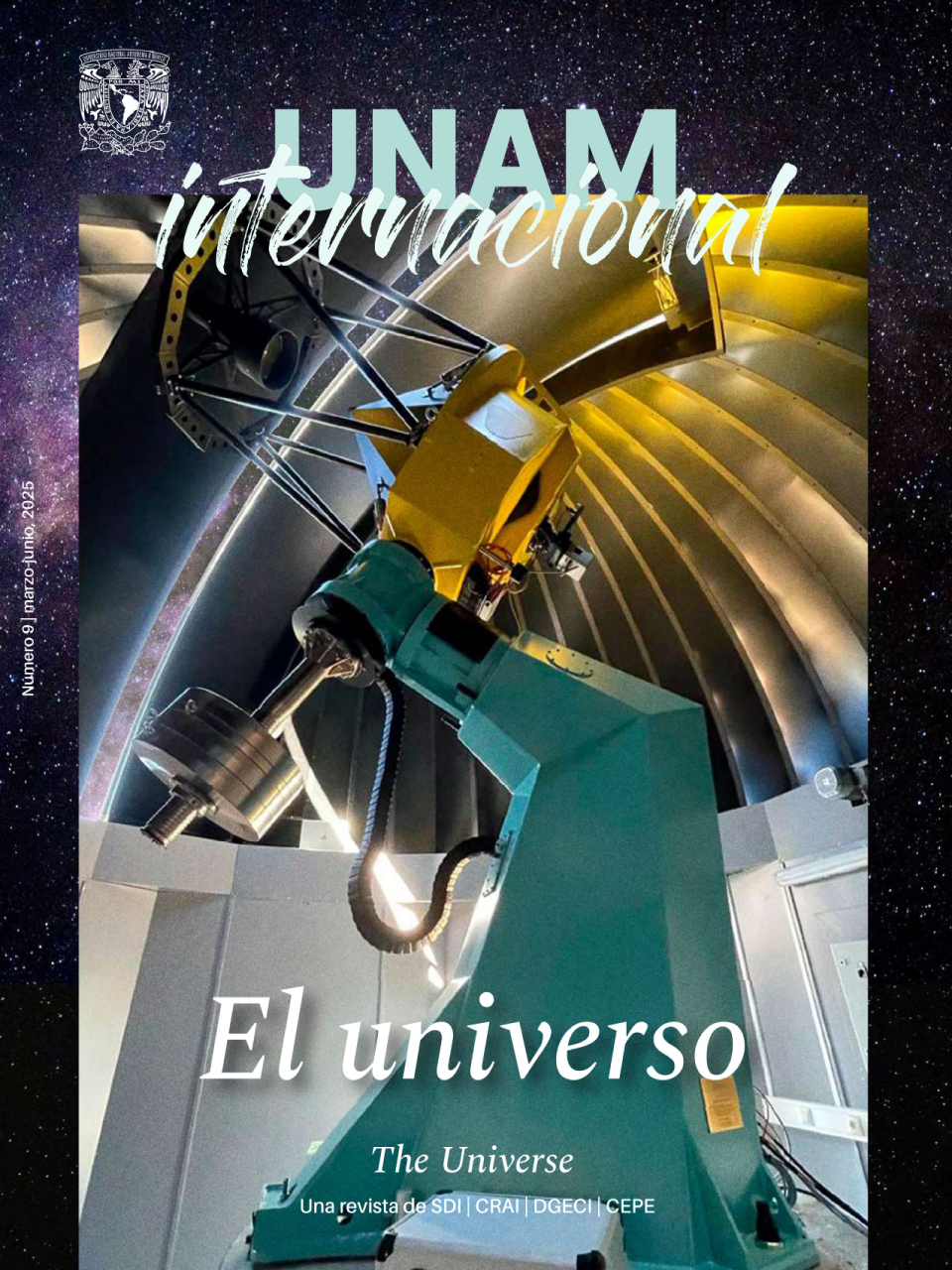

Por su ubicación y la calidad de su cielo, varios países y observatorios se interesaron en el sitio de San Pedro Mártir. La colaboración más fuerte y constante fue con la Universidad de Arizona que, entre otras cosas, trasladó un telescopio fotométrico de 1.5 metros de diámetro desde Arizona hasta San Pedro Mártir, donde en la actualidad se realiza buena parte de la investigación astronómica de la UNAM en colaboración internacional.

Susana Biro estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo el doctorado en astrofísica en la Universidad de Manchester, Reino Unido. Ha trabajado por casi tres décadas en el área de divulgación de la ciencia, centrándose en temas de historia de la astronomía e historia de la comunicación pública de la ciencia.

Cristina Siqueiros realiza el doctorado en filosofía de la ciencia de la UNAM, en el área de historia de la ciencia. Su tesis es sobre la Historia de la astronomía mexicana en el siglo XX.

Cristina Siqueiros realiza el doctorado en filosofía de la ciencia de la UNAM, en el área de historia de la ciencia. Su tesis es sobre la Historia de la astronomía mexicana en el siglo XX.