31 de marzo de 2025

S) TEXTO INTRODUCTORIO / Por y para el avance científico. Retos de los observatorios astronómicos en el futuro

Los observatorios astronómicos enfrentan muchos retos que deben ser abordados en el futuro inmediato. Uno de los retos clave de los observatorios espaciales es qué hacer con ellos cuando ya no son útiles. En un texto de divulgación, hace algunos años, proponía a la audiencia que una noche fijen su visión en una estrella. Sin darse cuenta comenzarán a ver que hay otros “astros” que se desplazan respecto de ella. Cada uno de ellos es, probablemente, un satélite artificial. Muchos son objetos que pusimos en órbita, pero que no se usan” (González, 2018). Sumado a esto hay que tener en cuenta el papel cada vez más importante de las empresas privadas que ofrecen servicios como el turismo espacial o ponen en el espacio redes completas de satélites con propósitos diversos, por ejemplo, telecomunicaciones; “se estima que hay medio millón de desechos de distintos tamaños en el espacio”: basura espacial (González, 2018).En el caso de los observatorios astronómicos y las misiones de exploración, con el fin de evitar generar más basura espacial “se diseña un plan para desintegrar los satélites cuando ya no estén en uso. Cassini-Huygens llegó a Saturno encontrando que hay volcanes que expulsan hielo en lugar de lava”. Después de su tiempo de vida útil “fue desintegrado de manera controlada al ser lanzado contra la atmósfera de Saturno en lo que se llamó el Grand Finale” (González, 2018).

El problema principal es que apenas hay regulación alguna sobre el espacio, lo que tiene implicaciones de todo tipo. Por ejemplo, si un satélite ya considerado basura espacial cae a nuestra atmósfera y ocasiona daños, no hay una regulación clara acerca de quién es responsable por ellos. Si dos satélites operativos, por algún motivo, se encuentran en una trayectoria de choque, no hay una normativa global acerca de qué se debe hacer. Aunque parezca guion de película, esto sucedió hace unos años, cuando el satélite de la Agencia Espacial Europea (ESA) XMM-Newton se encontró en trayectoria de choque con un satélite de construcción privada. A falta de una normativa clara, sólo pudieron negociar una solución al problema entre las dos partes. El principio básico que regula el espacio parte de la idea de que es un bien común de la humanidad. Sin embargo, no existe una autoridad única que lo regule, y este reto es, sin duda, uno de los más apremiantes en el futuro.

En cuanto a los observatorios terrestres nocturnos, uno de sus grandes retos es garantizar cielos oscuros. El cielo nocturno es un patrimonio que la humanidad ha ido perdiendo [ver UNAM Internacional 3, p. 108]. Unas generaciones atrás, exceptuando contadas ciudades, la gente tenía la posibilidad de apreciar un cielo oscuro en el que, en una noche despejada, se podía contemplar la Vía Láctea en todo su esplendor. Ahora mismo las ciudades emiten luz contaminando el cielo a muchos kilómetros a su alrededor, con lo que sólo podemos ver planetas y algunas de las estrellas más brillantes. Niñas y niños crecen sin haber visto jamás un cielo realmente oscuro. Incluso observatorios profesionales del más alto nivel se encuentran amenazados por este problema, como el Observatorio de Paranal, situado en el desierto de Atacama, Chile, cuya población más próxima es Antofagasta, a ciento treinta kilómetros. Se podría pensar que se ha situado lo suficientemente lejos de fuentes de contaminación lumínica para no sufrir problemas derivados del crecimiento demográfico. Sin embargo, la construcción de una enorme planta de energías limpias amenaza con empeorar las operaciones de uno de los mejores observatorios en el mundo.

La Unión Astronómica Internacional señala que la “eficiencia de todo tipo de luminaria empleada en alumbrado público se mejora dirigiendo la luz hacia abajo, donde se necesita, y no hacia arriba, donde sólo puede iluminar el cielo” (McNally, 1994). Además, muchos de los dispositivos que se usan para iluminar las calles emiten ondas “dentro y fuera del rango visible. Emisiones fuera del rango visible no tienen ninguna utilidad para el alumbrado público y son dañinas” para el trabajo astronómico (McNally, 1994). La comunidad astronómica internacional consiguió que el cielo nocturno fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1992. El reto actual está en proteger este patrimonio.

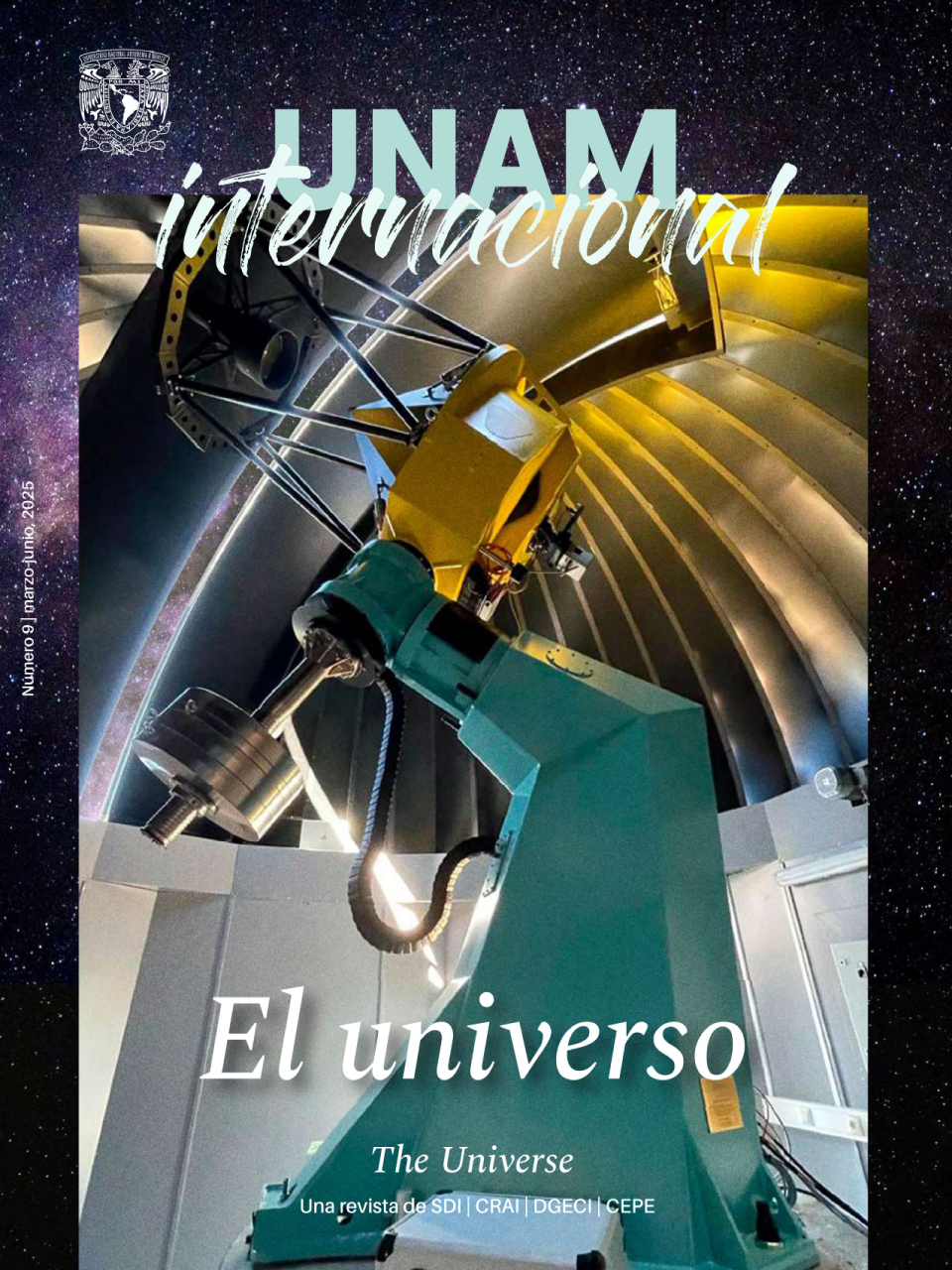

Más allá de las dificultades que presentan los observatorios terrestres y espaciales, los avances tecnológicos en astronomía son una prueba del ingenio para mejorar las capacidades de observación del Universo. Cada nuevo telescopio o instrumento pretende realizar observaciones con mayor nitidez y más detalle. Veremos a continuación algunos de los prodigios tecnológicos que se están desarrollando en la actualidad. Es importante resaltar la contribución altruista de la comunidad astronómica de todo el mundo en la creación de las nuevas infraestructuras. Se necesitan décadas para construir telescopios de alto nivel. Como ejemplo, la idea del satélite infrarrojo James Webb (JWST) fue propuesta por primera vez en los años noventa; su lanzamiento ocurrió en 2021. Se trata de proyectos ambiciosos, costosos y de muy largo plazo que involucran a varias generaciones de especialistas en ingeniería y astronomía. La comunidad astronómica que ideó inicialmente el JWST ya no se encontraba en actividad académica cuando finalmente fue posible tener las primeras observaciones: lo hicieron por y para el avance científico.

Omaira González Martín estudió física en la Universidad de la Laguna, España y obtuvo el doctorado en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Universidad de Granada. Ha realizado estancias posdoctorales en la Universidad de Leicester, la Universidad de Creta y el Instituto de Astrofísica de Canarias. Es investigadora de la UNAM desde 2014. Sus investigaciones se enfocan en núcleos activos de galaxias, para lo que utiliza técnicas estadísticas avanzadas aplicadas a grandes colecciones de observaciones. En 2021 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicas en el área de ciencias exactas.

Referencias

González Martín, Omaira (11 de noviembre de 2018). “Satélites astronómicos: una historia de tropiezos y de éxitos”. El Día. https://www.eldia.es/criterios/2018-11-11/30-Satelites-astronomicos-historia-tropiezos-exitos.htm

McNally, Dereck (Ed.) (1994). “Reporte y recomendaciones de la Comisión 50 de la Unión Astronómica Internacional”. Traducido del apéndice 4.1. de The Vanishing Universe: Adverse Environmental Impacts on Astronomy. París: UNESCO. https://www.inaoep.mx/~alberto/iaucom50_rec.html

Referencias

González Martín, Omaira (11 de noviembre de 2018). “Satélites astronómicos: una historia de tropiezos y de éxitos”. El Día. https://www.eldia.es/criterios/2018-11-11/30-Satelites-astronomicos-historia-tropiezos-exitos.htm

McNally, Dereck (Ed.) (1994). “Reporte y recomendaciones de la Comisión 50 de la Unión Astronómica Internacional”. Traducido del apéndice 4.1. de The Vanishing Universe: Adverse Environmental Impacts on Astronomy. París: UNESCO. https://www.inaoep.mx/~alberto/iaucom50_rec.html